近日,中国科学技术大学人文学院科技史与科技考古系马啸教授团队联合大足石刻研究院、复旦大学等国内外多家高校及文博机构,成功研发出一种新型水化硅酸钙(C-S-H)基灌浆材料。该研究成果以“From Ancient Techniques to Modern Solutions: In Situ Synthesis of C-S-H for Sandstone Conservation”为题,发表于国际知名学术期刊《Advanced Science》(影响因子14.5)。

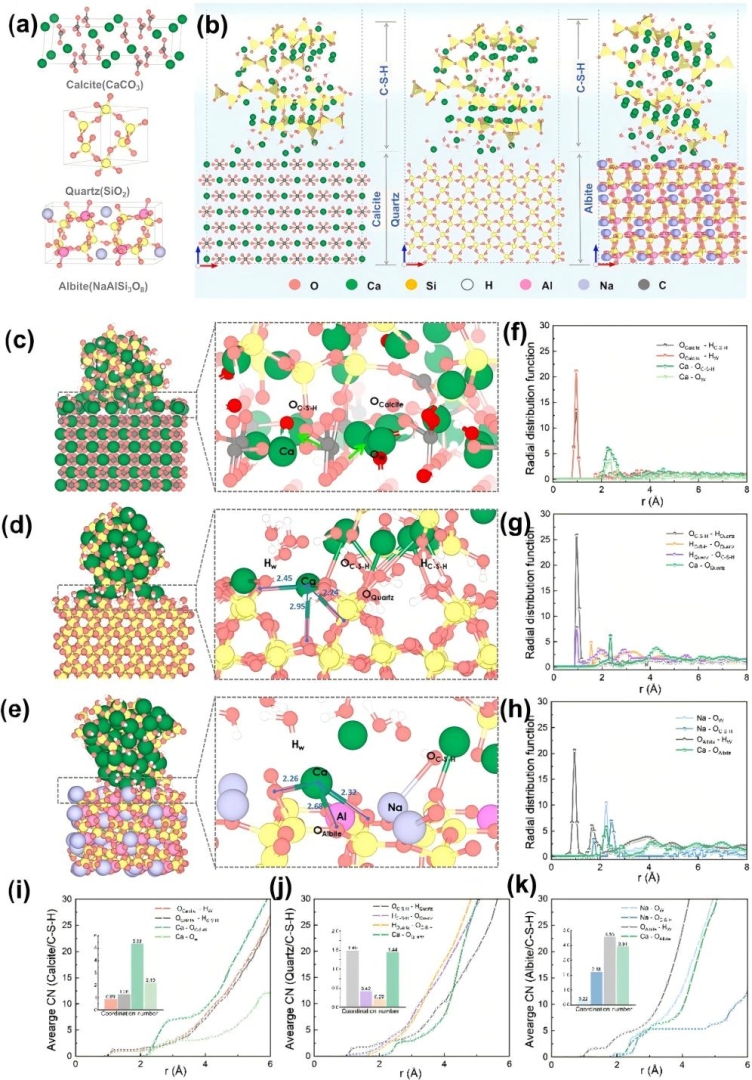

水害是石窟寺最典型、最严重的病害,又是引起石窟寺发生结构失稳、风化剥蚀、表面污损、生物病害最主要的因素和根源,石窟寺因渗漏水问题,导致其价值减损乃至丧失。治理石窟渗水病害的关键措施之一就是选择最佳的灌浆材料对裂隙进行封堵。团队前期以大足石刻为研究对象,通过采用实验与分子动力学模拟技术结合的方法,深入解析C-S-H与大足石刻这种以钙质和泥质胶结的砂岩主要矿物的界面作用机理,揭示了氢键在界面胶结中的关键作用,验证了机械磨合和化学成键的共同作用,为材料性能优化提供了理论支撑。基于这一发现,团队在常温下合成出具有网状结构的C-S-H胶凝材料,并通过系统优化钙硅比、水胶比、胶砂比及减水剂掺量等参数,显著提升了灌浆材料的综合性能。优化后的灌浆材料具有成本低、合成简易、纯度高等优点,具有流动性好、耐候性强等特点,尤其与石窟岩石基体具有很强的兼容性,使其成为大足石刻渗水病害治理的理想候选材料。

分子动力学模拟分析C-S-H与岩石基体界面相互作用

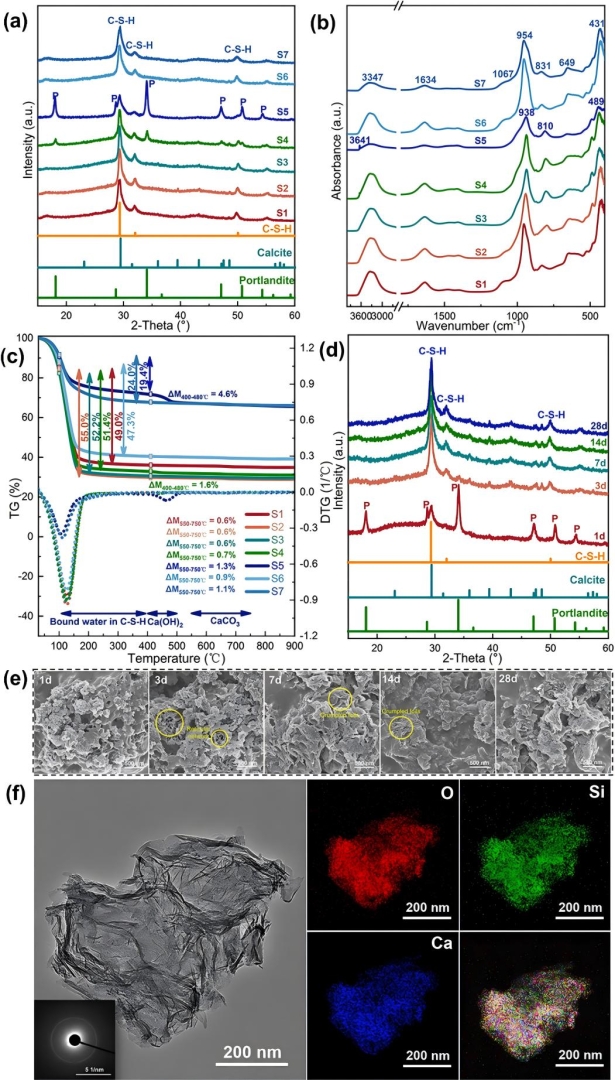

网状结构C-S-H胶凝材料的合成

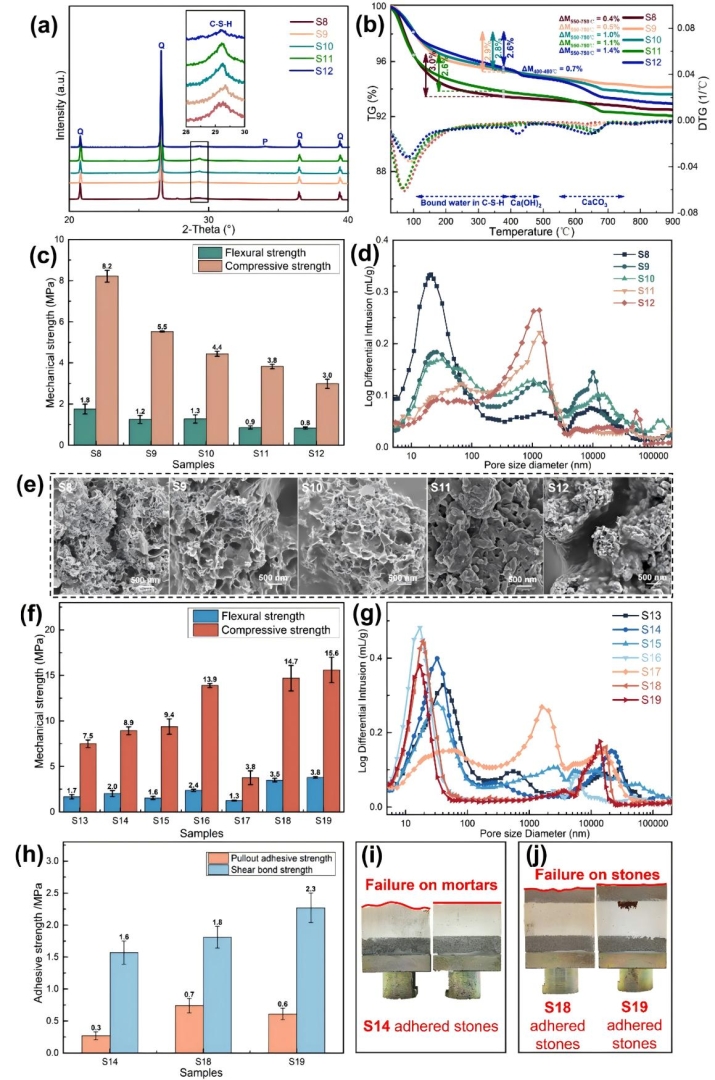

C-S-H基砂浆配方设计与性能优化

研究还运用材料设计、合成、表征与界面分析的综合方法,构建了针对性保护材料的研发框架,不仅为大足石刻的保护提供了科学依据和技术支持,也为我国文化遗产保护材料研发注入了新的活力。

大足石刻研究院蒋思维研究馆员、赵岗研究馆员及意大利塞尼奥大学马啸副教授为共同作者。中国科学技术大学贾孟军(特任副研究员)、山西博物院阎慧敏和南方科技大学徐青青(博士研究生)为共同第一作者;中国科学技术大学马啸教授、复旦大学王金华教授、南方科技大学魏振华助理教授、四川大学刘晗副研究员为共同通讯作者。本研究得到国家重点研发计划、中国科学技术大学高层次人才启动经费、科技部高端外国专家项目、国家自然科学基金委、重庆市科技局技术创新与应用发展专项重点项目和中国博士后科学基金委等资助。

近年来,我院聚焦我国南方石窟寺所面临的水害治理瓶颈性难题,联合国内多家单位,通过多学科联合攻关,开展了“砂岩质石窟岩体裂隙渗流精细探测与防治关键技术研究”“川渝地区石窟岩体裂隙渗流病害治理关键技术研究与应用”等多项重点科研项目,并成功实施完成大足石刻宝顶山大佛湾水害治理工程,通过对宝顶山大佛湾及周边区域采用截水帷幕、裂隙灌浆、地面疏排水、竖向泄水等疏堵结合的立体式防渗技术措施,建立起了潮湿环境下石窟寺水害治理理论与实践体系,有效解决了宝顶山大佛湾石刻区长期渗水的老大难问题,为我国南方地区石窟寺的水害治理提供了可资借鉴的成功经验。